Por una parte, la zozobra en el mar del misterio.

Al nacer, tenemos muchas cosas para comenzar el viaje. Junto con el cuerpo tenemos una mente que, al ser forjada por su historia evolutiva, incluye un número de pulsiones, programas, capacidades y, en fin, todo lo que las mentes humanas generalmente incluyen. Además de que no solemos llegar al mundo aislados de todo, sino en una sociedad, que incluye una cultura, y una historia. Llegamos a un mundo viejo y complejo con capacidades que fueron moldeadas para ser las mejores herramientas adaptativas que nuestra especie ha podido encontrar hasta ahora.

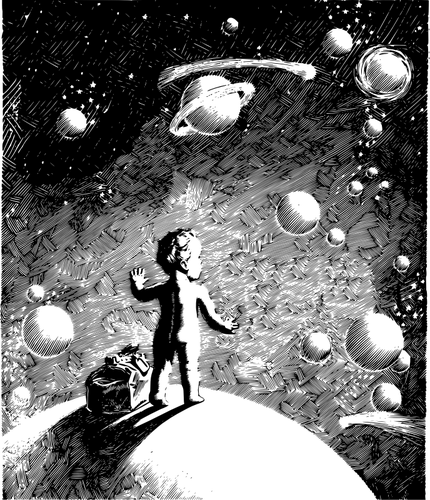

Y dentro de este gran bagaje con el que llegamos al mundo encontramos una inextinguible curiosidad, lo cual es bueno, pues queremos entender como funciona el mundo, para poder manejarnos en él, y también predecirlo, y controlarlo.

Y hemos ido encontrando como funciona, desentrañando con mayor o menor suerte los porqués y paraqués del mundo. Pero hay un punto en que nos topamos que los porqués y paraqués tienen un límite. El límite son las grandes preguntas, el lodo ontológico, metafísico y teleológico. El origen, el fin y el propósito de la existencia. El punto exacto en que nuestra curiosidad inextinguible se convierte en una brasa.

Hay un orden implícito en esto que digo. Parecería que en nuestra historia natural primero encontramos respuestas inmediatas, ligadas a nuestra sobrevivencia, y solamente después de asegurarnos una mínima seguridad empezamos a cavilar sobre lo profundo de la existencia.

Tal vez este orden no sea correcto. Puedo pensar que antes del advenimiento del lenguaje no teníamos los medios para formularnos las grandes preguntas, pero no estoy seguro de que esto sea verdad. Tal vez la angustia de la existencia, y la búsqueda del sentido son anteriores al lenguaje, inherentes a la existencia misma. No lo sé.

Lo que sí sé es que la angustia es real. Y las grandes preguntas son reales. La angustia y la pregunta están vinculadas y aparecen desde edades tempranas en nuestra especie. Además de saberlo por vivirlo en carne propia, lo sé porque lo observo en los niños, que la formulan en alguna de sus muchas formas: ¿por qué estamos aquí? ¿cómo empezó todo? ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿cómo es que algo puede surgir de nada? ¿qué pasa cuando morimos? ¿dónde estábamos antes de nacer?

Y dada esta angustia primera, que se relaciona con la pregunta, que también es muchas preguntas, dado que nacemos con los pies hundidos en este lodo, es que tenemos que hacer algo con esto, sea aceptar la angustia, aceptar nuestra ignorancia, y por tanto aceptar el enorme misterio que rodea nuestra existencia, o bien creer que existe alguna respuesta y aferrarnos a ese clavo ardiente.

Y hay quienes de una forma u otra aceptan el misterio, que es como entregarse de lleno a la angustia y a la incertidumbre, y a la vez esa misma aceptación es reconfortante pues si sabemos que nunca sabremos podemos soltar un poco ya no la necesidad de saber, que no se termina, pero sí por lo menos la angustia de no tener certezas al respecto de la profundo. O también: tener al misterio por certeza. Y no es fácil vivir así. Y tampoco es difícil. Es la vida del desierto del alma.

Otra solución tal vez más acorde con la naturaleza de nuestra mente es el mito, ese armazón que sostiene a los personajes del alma, arquetipos cuyas siluetas son tal vez parte del paquete con el que venimos al mundo. No sé desde cuando nos dio por poblar de esta manera nuestra mente, pero debió ser hace mucho tiempo, antes de que las categorías mentales se separaran, cuando el tigre y el sol dejaron su impronta en la mente, estéticas que se volvieron ideas, o ideas que se volvieron caminos, maneras de entender el mundo que terminaron por habitar la mente, volviéndose parte de los nudos de la mente que heredamos de generación en generación. De manera que la relación entre la mente y el mito es muy estrecha, se podría decir que el mito habita la mente porque la mente está hecha para ser habitada por mitos. Si en ausencia de mitos la mente es una catedral vacía, en su presencia existe el gozo de las fiestas nutridas de algarabía.

Y con el crecimiento de las sociedades, muchos de estos mitos se convirtieron en iglesias, estas instituciones en que la vida del espíritu fue rebasada por dimensiones políticas civilizatorias que comenzaron en las aldeas y terminaron formando imperios. Ahora, desde estas alturas de la historia, se podría decir que el mito, con toda la fuerza de lo primitivo, fue domado y capitalizado por la iglesia.

Por otra parte, la dignidad humana.

Es tentador pensar en la historia humana en términos de progreso, en parte por que tenemos la esperanza de que así sea. Que, a fuerza de repetirlo, se cumpla. Lo digo porque quise empezar este párrafo diciendo “En una primera etapa de la humanidad, teníamos por ética la prevalencia del más fuerte” o alguna barbaridad parecida, una media-verdad. Cuando ahora mismo, la prevalencia del más fuerte, el más hábil, o el más adinerado, sigue siendo el ethos que rige la sociedad. Sin embargo, la humanidad ha ido, poco a poco, inventando una idea maravillosa, una suerte de ideal: la dignidad.

La materia con la que se realiza la dignidad son las leyes, y las leyes se fundamentan en derechos.

Y los derechos, ¿de dónde vienen?

Advierten José Antonio Marina y María de la Válgoma, en su maravilloso libro “La lucha por la dignidad: teoría de la felicidad política”, del peligro de colgar los derechos humanos de un gancho trascendental (ellos mismos reconocen la fealdad de esta última expresión, pero es lo que hay). Por gancho trascendental se refieren a sustentar los derechos en la voluntad divina, o en la naturaleza, o en cualquier otra cosa, que no sea nuestra propia imaginación y capacidad de compasión. Pues los derechos humanos no existen por sí mismos, no existían antes de que los inventáramos. Y reconocer esto implica reconocer la enorme responsabilidad que tenemos para con nuestra propia paz y felicidad.

Ahora, las consecuencias.

Tenemos entonces que generalmente las metafísicas derivan en ética. O al revés, las éticas se sustentan en metafísicas, como sea, vamos a donde mismo.

Entonces, la construcción de las soluciones al lodo ontológico, mediante mitos fundacionales y teleologías derivadas de estos mitos contiene los ingredientes para sustentar una ética. Como somos seres humanos, animales sociales que por naturaleza luchan por la sobrevivencia del individuo, del grupo, y de la especie (frecuentemente en ese orden), no es casualidad que estas éticas derivadas de tales soluciones tengan mucho de esa invención de la dignidad de la que hablo.

Los códigos religiosos muchas veces son también códigos legales que prohíben el asesinato, y el robo y de una manera u otra y en diferentes grados, protegen la existencia y la felicidad de los individuos y del grupo. De manera que no extraña en absoluto que una etapa importante de la invención de la dignidad se sustente de estos ganchos trascendentales.

Ahora, si decimos que los derechos humanos no deben colgarse de estos ganchos trascendentales es porque esto impide que la invención de la dignidad continúe. Los códigos legales que se basan en libros sagrados, mitos, o ideas acerca de la natural (porque la naturaleza también se ha usado como gancho trascendental), tendrán sentido en cierto periodo histórico, para ciertos grupos. Pero queremos que la dignidad, ese bellísimo invento, esté al alcance de todos los seres humanos, y queremos avanzar en nuestra idea de lo que dignidad significa, de manera que no podemos quedarnos con lo que dignidad significaba para el pueblo judío hace 2500 años, o para el pueblo árabe hace 1400 años, o para los japoneses de la posguerra, o en fin, para cualquier código que se congele en el tiempo, pues la dignidad es una invención por realizarse, no una idea petrificada; vamos descubriendo e inventado lo que significa, no sabemos todavía si algún día alcanzaremos un estadio perfecto en que la idea de dignidad esté completa y perfecta.

Además de que ya nos hemos encontrado con que las iglesias son entes fundamentalmente políticos que buscan justificar, conquistar y expandir su poder, por lo que no extraña que la lucha por la dignidad choque de cuando en cuando con los intereses de las máquinas de guerra que viven en el corazón de estas instituciones.

Ahora, no pretendo juzgar a nadie por sus creencias, obviamente cada quién es libre de elegir los mitos fundacionales que prefiera, o la ausencia de mitos. Solamente quiero apuntar el peligro de derivar una ética, y luego un código legal, de alguna solución mítica o filosófica a la angustia de la existencia. Llámese mito fundacional, religión, vida natural, o ciencia.

Que nuestras respuestas, o nuestra falta de respuesta, a las grandes preguntas de la existencia florezcan por separado de nuestro potencial para seguir inventando la dignidad. Esto es, a fin de cuentas, lo que estado laico significa.